空氣負離子,顧名思義,是指空氣中帶負電的氣體離子。空氣中的氣體分子在射線、受熱及強電場的作用下會失去電子(即空氣電離),自由電子與其它中性分子相結合,形成了空氣負離子。

于1789年,歐洲僧侶AbbeBertholon推測出空氣離子的存在,且會對人們產生一定程度的影響,并記錄了當周圍空氣電態變化時,醫療患者和正常人群的反應。百年之后,德國科學家埃爾斯特和格特爾發現了空氣負離子的存在,19世紀末期,德國物理學家菲利浦萊昂納德第一次提出了空氣負離子有益矛人類健康,從學術的角度證明了它對人體的功效,并指出在山谷、瀑布等地周圍空氣負離子的濃度較高。

自然界中的空氣負離子主要來源有:①放射性物質的作用;②宇宙射線的照射作用;⑨紫外線福射及光電效應;④勒納爾效應(瀑布效應);⑤植物的尖端放電;⑧火花放電;⑦雷電;⑨仙人掌、令箭荷花、仙人指、量天尺、縣花等植物也能促進空氣負離子的產生。

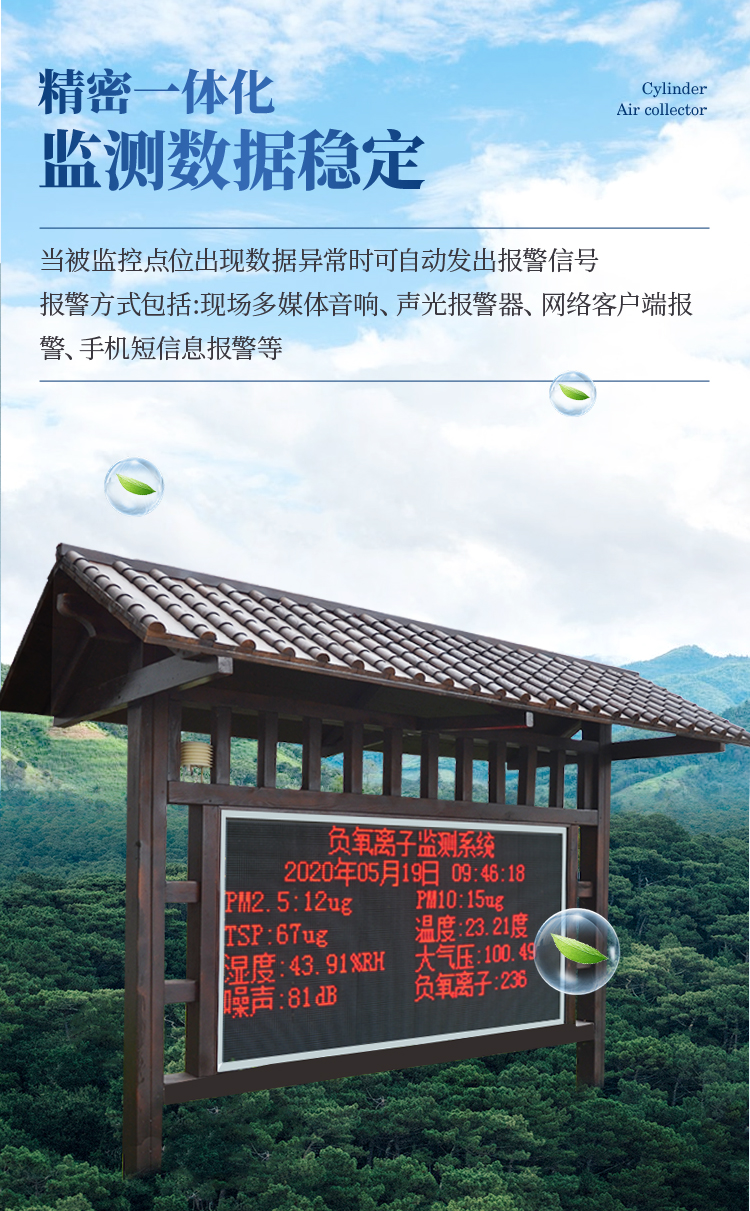

萬象負氧離子監測站系統組成:系統由大氣負氧離子監測系統、氣象環境監測系統、數據顯示分析系統、預警控制系統、無線傳輸系統、后臺數據處理系統及信息監控管理平臺組成;數據平臺是一個互聯網架構的網絡化平臺,具有對監測站的監控功能以及對數據的報警處理、記錄、查詢、統計、報表輸出等多種功能。

魯公網安備37079402370804

魯公網安備37079402370804